oleh: Fitria Dewi Susanti (Junior researcher, Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan (Sebijak Institute), Fakultas Kehutanan UGM dan Sadam Afian Richwanudin (Asisten Peneliti, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT), Fakultas Hukum, UGM

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, salah satu cita-cita yang berusaha diwujudkan di bidang hukum adalah simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memotong berbagai birokrasi njlimet yang rentan dengan berbagai tindakan yang koruptif.

Omnibus law di Indonesia

Perwujudan dari cita-cita “mulia” tersebut adalah munculnya omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja (yang kemudian diubah menjadi UU Cipta Kerja). Di Indonesia, sistem pembentukan undang-undang dengan mekanisme ini merupakan hal yang asing sebab belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun begitu, di dunia hukum mekanisme ini juga bukan merupakan hal yang baru sebab pernah dilakukan beberapa kali di Negara lain seperti di Kanada dan AS. Namun, mekanisme pembentukan perundang-undangan yang berusaha menggabungkan beberapa Norma yang tersebar dalam beberapa UU ini belum dikenal di Indonesia

Menelisik dari asal-usul bahasanya, ‘Omnibus’ merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Perancis untuk kendaraan sejenis bus yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Secara harfiah, mana dari omnibus di dalam mekanisme pembentukan UU berarti adalah mengangkut beberapa peraturan untuk kemudian disatukan dalam satu UU. Hal ini lah yang juga melatarbelakangi kenapa kemudian di Indonesia UU ini disebut sebagai undang-undang sapu jagat.

Meski mekanismenya belum dikenal di Indonesia, Pemerintah nampaknya begitu ngotot untuk segera mengesahkan UU ini. Bahkan Pemerintah pernah menyebutkan bahwa UU ini akan menjadi kado 100 hari Pemerintahan Jokowi. Walau pada akhirnya tidak terwujud, tapi hal tersebut tidak menyurutkan keinginan besar pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah untuk segera mengetok palu pengesahan UU ini.

Jauh panggang dari api, pada praktiknya di lapangan proses pembentukan UU Cipta Kerja menghadapi banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi hingga buruh. UU yang digadang-gadang oleh Pemerintah sebagai regulasi yang sederhana dan dapat membuka keran investasi sebagai penopang perekonomian Indonesia ini ditolak oleh kalangan-kalangan yang terdampak langsung oleh peraturan ini, seperti buruh dan petani. Padahal sejatinya pembentuk UU ini memiliki tujuan yang positif seperti penciptaan lapangan kerja, kemudahan perizinan usaha, dan percepatan investasi.

UU Cipta Kerja ini memberi dampak sangat luas hingga ke berbagai sektor seperti riset dan inovasi, pertanahan, administrasi pemerintahan dan tak terkecuali sektor kehutanan. Dampak yang luas ini tentu menjadi pertanyaan tentang bagaimana UU ini dapat mendegradasi nilai-nilai dan jiwa dari norma-norma yang sebelumnya terdapat dalam UU yang mengatur bidang yang terkait.

Posisi dan Potensi Dampak Sektor Kehutanan dan Lingkungan dalam Pusaran Omnibus Law

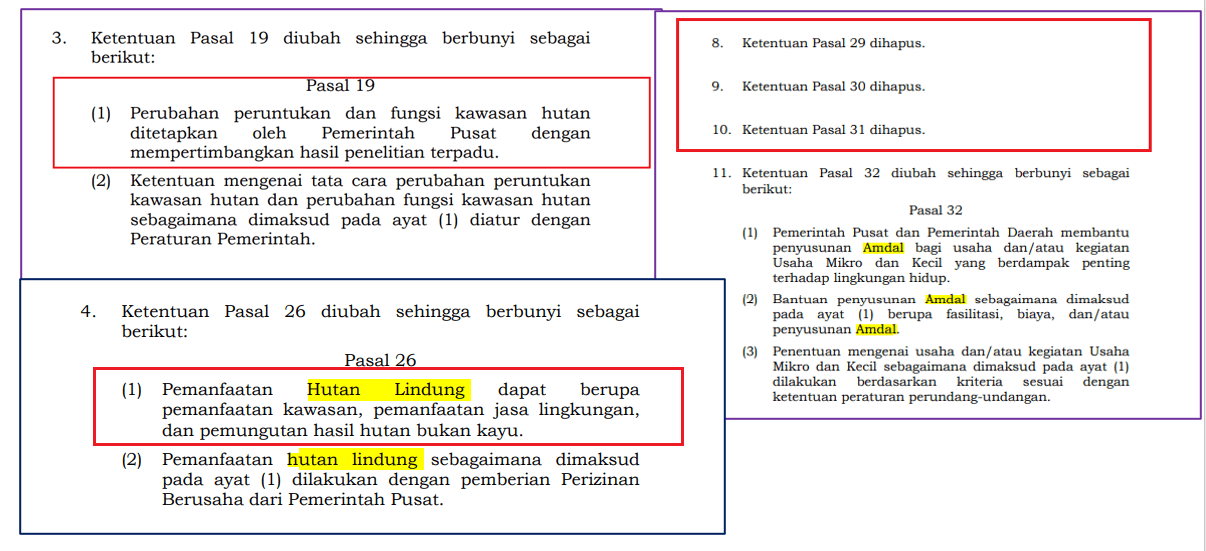

Sektor lingkungan khususnya kehutanan seperti dipaparkan sebelumnya memang tak luput dari imbas atas rencana pengesahan UU Cipta Kerja, hal ini lantaran pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan usaha serta pengadaan lahan menyinggung banyak regulasi bidang kehutanan dan lingkungan. Perubahan mendasar yang terjadi adalah diubahnya beberapa intisari peraturan pokok sektor kehutanan yang terdapat dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan serta UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut merupakan beberapa poin penting perubahan yang ada ketika UU Cipta Kerja ini disahkan:

1.Mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan

Perubahan signifikan dalam UU Cipta Kerja ini adalah mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang hanya diberlakukan pada pemanfaatan hutan kayu, sedangkan untuk pemanfaatan bukan kayu serta jasa lingkungan hanya berupa formalitas untuk memenuhi standar umum. Didalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, seluruh jenis perizinan permanfaatan kawasan hutan tercantum secara lengkap dimana terdiri dari 8 poin jenis perizinan terbagi menurut fungsi dan peruntukan hutan. Sedangkan, di dalam UU Cipta Kerja, mekanisme perizinan disederhanakan menjadi hanya ada satu jenis yaitu berupa perizinan berusaha.[1] Imbas dengan adanya UU ini adalah pencabutan pasal 27-29 pada UU No. 41/1999, sehingga intervensi terhadap kawasan hutan melalui skema perizinan berusaha ini akan semakin masif dan efek dominonya akan semakin mempermudah pihak mana saja terutama yang bermodal dan berkuasa untuk mengajukan perizinan berusaha di kawasan hutan. Kemudahan pemberian perizinan tanpa pertimbangan aspek ekologis sangat riskan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan kedepannya.

2. Pemanfaatan kawasan hutan lindung semakin tak terproteksi

Prinsip dasar pembatasan pemanfaatan yang ada di hutan lindung bertujuan untuk menjamin hutan lindung tetap mempertahankan fungsi pokoknya yaitu sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU No. 41/1999). Rencana penerapan UU Cipta Kerja ini sangat mengancam pola pemanfaatan yang ada di hutan lindung. Jenis pemanfaatan hutan lindung yang awalnya hanya berupa jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sesuai dengan mandat UU No. 41/1999 menjadi dapat dimanfaatkan lebih beragam karena ditambahkannya klausa pemanfaatan kawasan hutan.[2] Seperti halnya pemanfaatan panas bumi tanpa perlu izin tetapi hanya berupa pemenuhan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta penggunaan kawasan melalui persetujuan pinjam pakai tersebut telah berpindah kewenangan ke Pemerintah Pusat.[3],[4] Konsekuensi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, eksistensi kawasan hutan lindung sangat riskan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang cenderung eksploitatif, seperti contohnya, alih fungsi ke pertambangan, perkebunan, dll. Hal ini secara jelas dapat menyebabkan hilang dan rusaknya hutan lindung yang bernilai sebagai penyangga kehidupan secara permanen. Terlebih, peran Pemerintah Pusat semakin tersentral, sehingga dengan mekanisme sentralistik ini dapat menimbulkan ketimpangan manfaat yang diterima antara pusat dan daerah.

3. Hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan

Perubahan poin mendasar pada UU No. 32 tahun 2009 diantaranya dicabutnya terminologi “izin lingkungan” berimplikasi pada berubahnya posisi AMDAL dalam proses perizinan berusaha dimana AMDAL bukan lagi sebagai hal yang wajib untuk memutuskan kelayakan izin usaha akan tetapi hanya menjadi pertimbangan saja.[5] Ironisnya lagi, wajib AMDAL hanya diberlakukan pada kriteria usaha yang proses dan kegiatannya berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya.[6] Konsekuensinya, semakin maraknya izin pendirian usaha yang tidak perlu melakukan wajib AMDAL menimbulkan dampak lingkungan yang semakin tak terkendali. Dari hal ini pemerintah terlihat sama sekali tidak mengindahkan pertimbangan lingkungan dalam kegiatan pembangunan.

4.Semakin mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan

Rancangan UU Cipta Kerja ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam hal memutuskan perubahan peruntukan kawasan hutan.[7] Dalam UU No. 41/1999 mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus melalui persetujuan DPR. Akan tetapi dalam UU Cipta Kerja ini, hanya pemerintah saja yang memutuskan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan dan tidak perlu sampai ke pintu DPR kecuali pada kebijakan-kebijakan yang mendukung Proyek Strategis Nasional.[8] Hal ini berimbas pada hilangnya fungsi pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hutan dengan menyampaikan aspirasinya melalui DPR terutama terkait rencana peruntukan hutan dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini dapat dikhawatirkan akan semakin banyaknya konversi kawasan hutan yang tak sesuai fungsi kawasannya lagi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa tanpa pengawasan dan sepengetahuan masyarakat.

PENUTUP

Paparan di atas menunjukkan bahwa omnibus law mencerminkan kepentingan ekonomi pemerintah tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjaga sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari. Dominasi kepentingan ekonomi diatas kepentingan lingkungan menunjukkan kecenderungan pemerintah yang menggunakan kekuasaan untuk membuka satu demi satu pintu eksploitasi sumberdaya hutan tanpa pertimbangan lingkungan hidup. Mengesahkan UU ini menandakan titik awal potensi kerusakan lingkungan yang terstruktur melalui produk legislasi yang sah secara hukum.

Referensi:

[1] Pasal 27 UU Cipta Kerja yang mencabut pasal 27-29 pada UU no 41/1999 tentang Kehutanan, yang mengatur tentang berbagai jenis izin usaha pemanfaatan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.

[2] Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 27 UU no 41/1999 tentang Kehutanan

[3] Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 38 UU no 41/1999 tentang Kehutanan

[4] Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 23 UU no 41/1999 tentang Kehutanan

[5] Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 UU no 32/2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[6] Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 27 UU no 32/2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[7] Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 19 UU no 41/1999 tentang Kehutanan

[8] Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 38 UU no 41/1999 tentang Kehutanan

*Tulisan ini adalah opini penulis, tidak merepresentasikan posisi Sebijak Institute terkait dengan isu tersebut.

(Gambar beberapa poin penting UU Cipta Kerja pada Sektor Kehutanan)

(Gambar beberapa poin penting UU Cipta Kerja pada Sektor Kehutanan)