(03/05) Pertemuan keduabelas dari Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends telah terselenggara pada Senin, 3 Mei 2021. Online Course ini merupakan kerja sama Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS). Christian Lund, Ph.D. dari University of Copenhagen menjadi invited speaker untuk membahas tajuk “Land Rights and Dispossession in Indonesia”.

Dimoderatori oleh Rodd Myers, Ph.D. (pembicara OC EDG IV), Lund membagikan ceritanya dalam mendalami persoalan hak dan kepemilikan lahan. Berawal dari fokus studinya di Afrika Barat yang disebutnya relatif lemah dalam pemerintahan dan hukum, ia lalu tertarik dengan fenomena di Indonesia di mana hukum dan aturan punya posisi kuat, diakui keberadaannya, dan selalu dibicarakan, tetapi sulit untuk diakses (khususnya dalam konteks hukum agraria). Hal ini membuat orang-orang tidak bisa memahami dan menjelaskan aturan dengan baik, menyebabkan adanya konflik akibat perbedaan interpretasi hukum terkait lahan. Isu inilah yang didalami Lund dengan dibantu oleh banyak partner riset, mahasiswa, hingga lembaga nonpemerintah.

Lund melanjutkan paparannya dengan menceritakan mengenai penguasaan lahan dalam skala besar (termasuk HGU) yang berpengaruh dan konflik yang terjadi dengan masyarakat serta hubungannya dengan proses-proses hukum. Dari fenomena ini, muncul pertanyaan terkait alasan di balik kecenderungan pihak-pihak yang powerful dan juga “rakyat biasa” untuk berpegang kepada proses-proses hukum, padahal mereka pada dasarnya tidak memerlukannya. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum sering kali dianggap tidak memihak rakyat biasa. Sebaliknya, pihak yang powerful sedari awal sudah memiliki hegemoni dan didukung orang-orang berpengaruh, bahkan tanpa keabsahan hukum sekalipun.

Ada dua argumen yang dipaparkan Lund untuk menjawab hal ini. Pertama, proses hukum yang berjalan dapat mengesahkan klaim dari penguasa lahan (landholder) menjadi hak mereka. Dengan keabsahan ini, biaya dan tanggung jawab landholder dalam hal perlindungan dan pelaksanaan aturan (enforcement) berpindah kepada negara. Kedua, kekuasaan yang dimiliki dengan dukungan orang-orang berpengaruh pada dasarnya bersifat temporer. Dengan adanya keabsahan hukum, sifat temporary tersebut dapat dikonversi menjadi struktur yang durable dan tidak dipengaruhi perubahan rezim. Hal ini akan memberikan insentif signifikan bagi landholder untuk berinvestasi dalam kepemilikan properti yang legal.

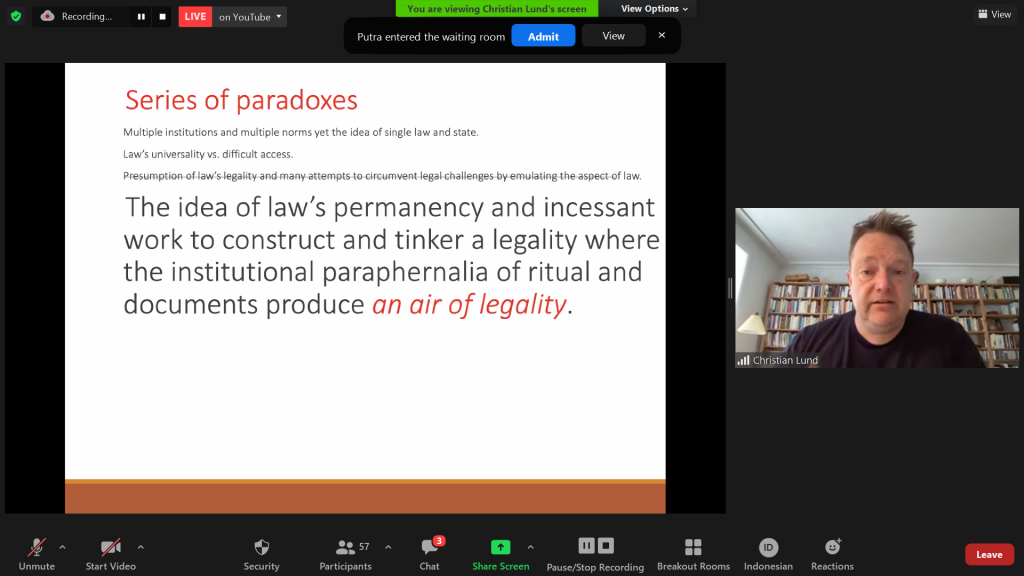

Di sisi lain, ketidaksetaraan sosial (social inequality) membuat banyak orang tidak memiliki wawasan hukum memadai dan kesulitan mendapat akses terhadap institusi formal serta advokat yang berkualifikasi. Meski begitu, hukum tetap dipandang sebagai nilai tukar yang penting. Orang-orang memanfaatkan mekanisme legal dengan cara-cara “kreatif” tertentu menggunakan representasi dari pemerintah, negara, dan aturan legal untuk menghasilkan keadaaan “seolah-olah legal” yang disebut Lund sebagai “an air of legality”.

Representasi yang dimaksud dalam hal ini dapat hadir dalam berbagai bentuk: stiker tanda sensus, alamat resmi, pembayaran pajak, monumen, peta pemerintah, agenda publik, deklarasi kebijakan, pembangunan, dan lain-lain. Sebagai ilustrasi, ketika pemerintah melakukan pembangunan atau pembuatan monumen di suatu lokasi, hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai argumen untuk menyebutkan adanya pengakuan pemerintah akan keberadaan masyarakat di lokasi tersebut, terlepas dari bagaimana status kepemilikan legalnya. Dengan mendapatkan alamat resmi, afiliasi dengan lingkungan sekitar, amenitas dan layanan publik (termasuk air dan listrik), dan membayar pajak, seseorang dapat menjadi “visible citizen”.

Menutup paparannya, Lund menyebutkan mengenai berbagai paradoks yang ditemui dalam persoalan hak dan kepemilikan lahan ini. Dengan beragamnya institusi dan norma, ide mengenai ketunggalan negara dan hukum justru menjadi sebuah paradoks. Universalitas aturan ini juga berhadapan dengan sulitnya akses terhadap hukum bagi sebagian besar masyarakat.

Hukum juga selama ini dianggap hal yang bersifat permanen. Hal ini ditunjang dengan oleh upaya terus-menerus untuk mengkonstruksi dan mematenkan legalitas. Akan tetapi, adanya budaya ritual prosedural dan dokumen dalam proses-proses institusional justru membentuk an air of legality yang bertentangan dengan ide mengenai legalitas hukum itu sendiri.

Pertemuan lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab antara Lund dengan peserta Online Course. Ada berbagai topik yang dibahas dalam diskusi, antara lain terkait urgensi pembenahan persoalan hak tanah, kekuasaan dan fleksibilitas orang-orang dalam pemerintahan, dan perlunya pemahaman mendalam mengenai aspek sejarah dalam mengurai persoalan ini. Lund juga membahas mengenai bagaimana studi ini merekognisi representasi-representasi riil yang selama ini jarang ditelisik dalam studi-studi terkait hukum.