(19/04) Persoalan bencana banjir di Indonesia menjadi topik yang diperbincangkan dalam pertemuan kesepuluh dari Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends yang terselenggara pada Senin, 20 April 2021. Kegiatan hasil kolaborasi Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) ini menghadirkan Dr. Lisa Kelley sebagai invited speaker. Dr. Lisa merupakan Asisten Profesor di Department of Geography and Environmental Science University of Colorado, Denver.

Dr. Lisa mengawali paparan terkait studinya dengan membahas peta risiko banjir global akibat perubahan iklim. Dalam peta tersebut, Indonesia dicantumkan sebagai salah satu negara dengan risiko bencana yang tinggi. Dr. Lisa juga menekankan bahwa peta ini hanya menginformasikan risiko dari perspektif iklim, belum mencakup faktor-faktor penting lain seperti dari sisi kebijakan dan sejarah.

Pembahasan lalu berlanjut dengan memaparkan perspektif terkait banjir sebagai bahaya (hazard) dari segi sosial dan natural. Secara umum, banjir memang berbahaya karena mengancam nyawa, tempat tinggal, lahan, industri, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Dari perspektif sosial, penilaian terkait “bahaya banjir” itu sendiri akan sangat bervariasi tergantung dari persepsi sosial dan pengalaman dari orang-orang terkait. Sementara itu, dilihat dari perspektif natural, banjir merupakan suatu fenomena yang terbentuk dari proses-proses biofisik, geologis, kimiawi, hidrologis, atmosferik, dan terestrial yang tidak semuanya dapat dikendalikan oleh manusia.

Berdasarkan perspektif tersebut, studi Dr. Lisa berfokus pada upaya pengelolaan, perencanaan, dan pengaturan dari bahaya sosial-natural, khususnya yang bersifat inevitable seperti banjir. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam upaya tersebut adalah adanya “risiko” yang didefinisikan sebagai probabilitas (yang diketahui/terestimasi) munculnya konsekuensi negatif dari kebijakan hazard-related. Selain itu, aspek kerentanan (vulnerability, exposure to harm) juga turut menjadi perhatian.

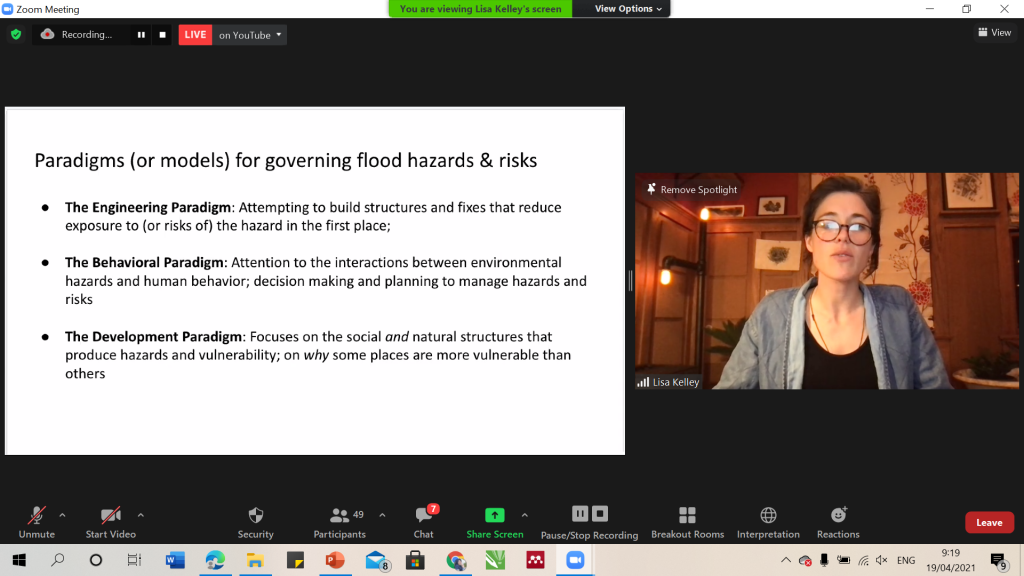

Dalam mengatur bahaya dan risiko banjir, Dr. Lisa menyebut ada tiga paradigma yang umum digunakan, yaitu paradigma keteknikan (engineering), perilaku (behavioral), dan pembangunan (development). Paradigma keteknikan berfokus kepada pembangunan dan perbaikan struktur untuk mengurangi eksposur terhadap bahaya. Paradigma perilaku berfokus kepada interaksi bahaya lingkungan dengan perilaku manusia, menghasilkan kebijakan dan perencanaan penanganan risiko bencana (misal: terkait pengaturan land use, dukungan bantuan bencana, warning system, dan koordinasi kolektif). Sementara itu, paradigma pembangunan berfokus kepada struktur sosial dan natural yang menghasilkan bahaya dan kerentanan, termasuk faktor yang membedakan tingkat kerentanan antarlokasi.

Dr. Lisa menekankan bahwa tiap paradigma tersebut memiliki keterbatasannya masing-masing. Dalam paradigma keteknikan, ketidakpastian (uncertainty) menjadi limitasi utama, mengingat dalam suatu situasi selalu ada kemungkinan adanya faktor-faktor yang tidak diketahui (unknown) yang berpengaruh terhadap outcome. Selain itu, kecenderungan manusia untuk percaya bahwa engineering dapat mengontrol alam membuat manusia cenderung mengambil risiko dan “bertaruh dengan alam” yang pada dasarnya tak tergantikan.

Salah satu contoh konkret yang digunakan Dr. Lisa dalam mendeskripsikan implementasi paradigma-paradigma tersebut adalah kebijakan penanganan banjir Sungai Mississippi di New Orleans, AS yang menggunakan tanggul dan dinding. Ketidaksempurnaan dari pendekatan berbasis paradigma keteknikan tersebut tampak dalam kegagalan tanggul dan dinding tersebut dalam menangani dampak Badai Katrina pada 2005 yang menyebabkan banjir besar. Sebagai tindakan pasca-bencana, tanggul dan dinding tersebut dibangun lebih tinggi.

Sementara itu, pendekatan berbasis paradigma perilaku dielaborasikan dalam pembangunan tanggul di Colorado yang memperhitungkan kecenderungan aliran dan tinggi muka air dalam tahapan terjadinya banjir. Persoalannya, pendekatan berbasis paradigma perilaku ini sangat terbatasi oleh perspektif terkait risiko dan kebutuhan strategi yang sangat berbeda dan bias antarpihak (seperti telah dibahas sebelumnya mengenai flood as social hazard). Selain itu, kebiasaan risk-taking manusia juga menjadi limitasi dari paradigma perilaku.

Dalam paradigma pembangunan, hal-hal seperti analisis risiko dan kerentanan sangat ditekankan. Batasan utama dari paradigma ini adalah konteks kepentingan politik dan ekonomi yang memengaruhi pengambilan keputusan. Berkaitan dengan paradigma pembangunan, dikenal istilah vulnerability-in-production, di mana adanya pembangunan memunculkan kerentanan dalam bentuk kebijakan dan praktik yang tidak inklusif sehingga menempatkan pihak-pihak termarginalisasi dalam posisi yang rentan terhadap bencana banjir (flood-prone). Vulnerability-in-production ini terbentuk dari sejarah panjang mengenai aspek lingkungan dan pembangunan wilayah, termasuk adanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dan kesempatan dari adanya kerentanan terhadap suatu pihak.

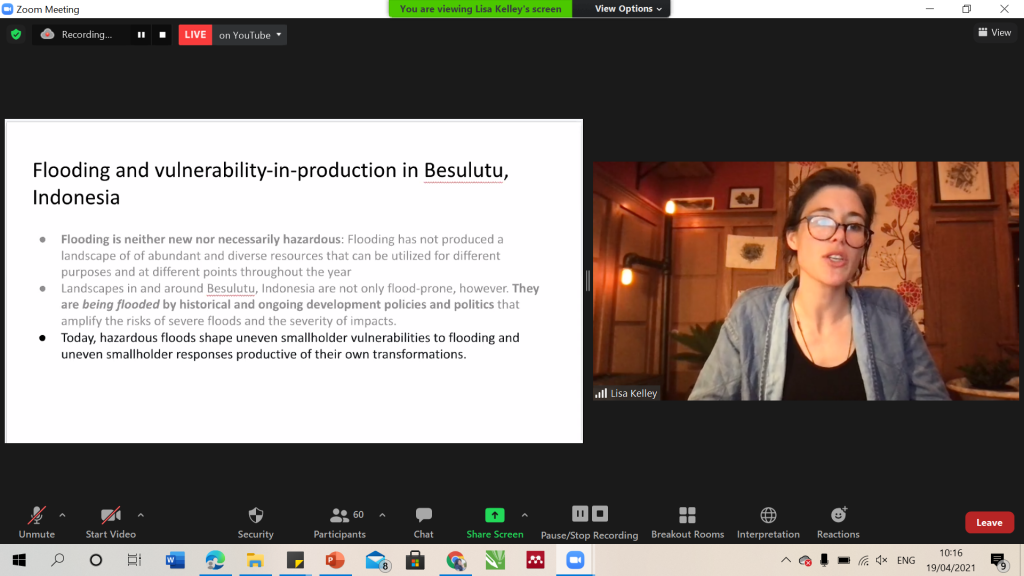

Dr. Lisa lalu menyambungkan paparan teoretis tersebut dengan studinya yang mempelajari banjir dan vulnerability-in-production di Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Studi tersebut menemukan bahwa di Besulutu, fenomena banjir sebenarnya bukanlah hal baru, juga tidak seharusnya menjadi bencana berbahaya. Hal ini berkaitan dengan topografi wilayah yang memang sebagian besar berada di dataran rendah dan pertemuan dua sungai (sehingga banjir lumrah dan rutin terjadi secara musiman), serta termediasi oleh adanya hutan rawa di wilayah tersebut. Fakta ini membuat masyarakat menganggap banjir ini sebagai hal biasa dan secara umum tak berbahaya, bahkan menguntungkan karena menyuburkan tanah (berbeda dari fenomena kekeringan yang dianggap sebagai bencana).

Seiring berjalannya waktu, masyarakat telah terbiasa hidup berdampingan dengan banjir dan memanfaatkan pawang hujan serta landscape mobility sebagai metode pengelolaan agrikultur. Metode ini menyiasati banjir dengan manipulasi jenis tanaman dan musim tanam (dataran tinggi digunakan untuk menanam jagung dan padi, dataran rendah ditanami palawija pada musim kering pasca surutnya banjir). Selain itu, wilayah yang rentan banjir tidak dimanfaatkan sebagai tempat bermukim, tetapi hanya sebagai lahan pemanfaatan yang bersifat musiman.

Meski begitu, dalam sejarahnya memang sempat beberapa kali terjadi banjir besar yang bersifat katastrofik (3 kali dalam kurun waktu 1950-2010). Persoalannya, dalam 10 tahun terakhir frekuensi banjir besar itu terjadi lebih sering (tahun 2013, 2019, 2020). Adanya peningkatan frekuensi dan dampak ini menandakan adanya permasalahan, mengingat sebelumnya fenomena banjir di Besulutu sangat jarang menimbulkan dampak katastrofik. Dr. Lisa menyebut bahwa dalam hal ini, topografi bukanlah satu-satunya faktor yang membuat Besulutu menjadi flood-prone. Kebijakan dan politik yang telah dan sedang terjadi menjadi faktor lain yang turut memperburuk risiko dan dampak banjir.

Ada beberapa kebijakan yang menjadi highlight dalam konteks ini. Di lingkup kebijakan nasional, beberapa yang berpengaruh adalah relokasi paksa masyarakat dari lahan garapan, penguasaan dan peregulasian negara atas tanah dan pengelolaannya (terutama UU Pokok Agraria), kebijakan transmigrasi yang memberi lahan kepada imigran, dan pendorongan penggunaan hutan negara untuk budi daya tanaman ekspor. Di lingkup lokal, adanya pengeringan hutan rawa untuk budi daya padi, pemberian konsesi budi daya pohon komoditas kepada tuan tanah lokal, booming-nya budi daya kakao, dan pemberian konsesi budi daya kelapa sawit kepada korporat turut berpengaruh “membanjiri” Besulutu.

Benang merah dari kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya adalah adanya land clearance beserta konversi lahan yang mempercepat aliran permukaan di lereng bukit, termanipulasinya sungai-sungai untuk memfasilitasi plantation, dan longsor. Fenomena-fenomena ini menempatkan masyarakat dalam bahaya banjir, merusak hutan rawa yang merupakan habitat buffer, mengubah orientasi produksi dari tanaman musiman ke tanaman permanen, melenyapkan vegetasi dan daerah tangkapan air, dan meniadakan fungsi sungai sebagai sarana mitigasi banjir (karena fungsinya termanipulasi). Pada akhirnya, timbulnya bahaya banjir ini menghasilkan ketimpangan dalam kerentanan dan respons terhadap banjir, menempatkan masyarakat kecil dalam posisi yang lebih dirugikan.

Pertemuan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai hal, seperti kebutuhan regulasi nasional untuk mitigasi banjir, role model tata kelola banjir yang dapat diadaptasi Indonesia, dan ketimpangan dampak banjir bagi masyarakat. Dr. Lisa juga membahas mengenai potensi-potensi penelitian yang berkaitan dengan studinya. Beberapa topik yang dimaksud adalah studi dampak banjir, konteks dan tren fenomena banjir di tingkat regional, perkembangan kebijakan dan politik terkait banjir, fenomena ketimpangan sosial terkait kerentanan terhadap banjir, dan upaya penanganan banjir.

Pertemuan kesebelas Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends akan dilaksanakan pada Senin, 26 April 2021 dengan topik “Fire” yang menghadirkan Dr. Rini Astuti sebagai invited speaker. Pertemuan ini dapat disaksikan oleh masyarakat umum melalui live streaming di akun YouTube Forest and Society.